Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

3 participants

LA PRAVDA - MAISON DE PLAISIRS :: OPEN BAR - OUVERT A TOUS :: LE RADE DE GIGI - Ragots et bavardages

Page 1 sur 1

Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Le site officiel du Bal de la rue Blomet :

http://www.balblomet.fr/histoire-bal-blomet/

La fiche wikipedia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bal_N%C3%A8gre

2 billets du CinéTourist :

https://www.thecinetourist.net/10-photographs-by-brassaiuml-in-3-paris-dancehalls.html

https://www.thecinetourist.net/painters-in-the-rue-blomet.html

Le compte-rendu d'un concert de musique classique, suivi d'un très intéressant développement sur l'histoire du lieu :

https://passagedutemps.wordpress.com/tag/quatuor-psophos/

Dernière édition par Robert Lavigue le Dim 7 Jan - 22:28, édité 3 fois

Léo Malet - Les eaux troubles de Javel (1957)

Léo Malet - Les eaux troubles de Javel (1957)

Nous parvenions au premier, lorsqu’un grand barouf se produisit au-dessus de nous. Quelqu’un descendait l’escalier à toute vitesse, au risque de s’abîmer le portrait, claquant des talons sur les marches sonores. D’en bas, la voix du grand en casquette nous parvint :

— Tu vas au bal nègre, Jeanne ? Ça ouvre si tôt ? T’as oublié ton calcif.

Celle qui dévalait l’escalier en trombe, et à qui s’adressait cette réflexion, nous apparut au prochain tournant. Elle stoppa, se pencha sur la rampe et répondit aussi sec, en s’esclaffant :

— J’ai les moyens de m’en payer plusieurs, bougre de pouilleux. Et le bal nègre, il t’emmerde !

Et là-dessus, satisfaite, elle reprit sa descente, passant auprès de nous en souriant. C’était une jeune fille de vingt et quelques années, avec des cheveux châtains emprisonnés sous un foulard noué au menton. Elle portait une veste de lapin lustrée aux manches et une de ces jupes pincées au-dessous du genou et plissées à partir de là que le moindre mouvement fait tourbillonner. Elle avait une certaine élégance, de jolies jambes gainées de bas assez fins, une jolie frimousse maquillée sans excès et des souliers à hauts talons. Elle pétait de santé et de gaieté, et elle devait bien être la seule, dans ce lieu.

(...)

Je m’en fus à la Brasserie Alsacienne, rue de Vaugirard, manger sans trop de hâte une choucroute-maison. Puis, je pris la direction de la rue Blomet. Les trottoirs mouillés reflétaient mélancoliquement la lueur des lampadaires. À mesure que la nuit avançait, le froid se faisait plus vif et les passants plus rares. Dix heures sonnaient, lorsque je franchis la porte du Bal Colonial. Une musique tropicale, frénétiquement exotique, un peu exagérée peut-être, me balaya de son souffle chaud. Sur la piste de danse, blancs et noirs s’agitaient, plus ou moins en cadence. Ça sentait la sueur, le tabac et le rhum des Îles.

Je payai mon entrée à une jeune fille au teint café au lait, les cheveux crépus emprisonnés dans un madras. Penché sur la planchette du guichet, un jeune noir à figure de boxeur, tout faraud dans un veston à carreaux, lui faisait du rentre-dedans, avec un accent parigot du plus gracieux effet. Celui-là, il n’y avait, chez lui, que la couleur qui fût locale, et les Antilles, il ne devait les connaître que par le cinéma.

Le long du mur de droite, une galerie courait, construite à mi-étage, occupée par des consommateurs, installés là plutôt pour jouir du pittoresque spectacle que pour y participer vraiment, encore que ce fut, dans l’escalier y conduisant, un perpétuel va-et-vient. J’y montai et parvins à dénicher, contre la balustrade, une place d’où je dominais l’ensemble de l’établissement. Sur une estrade, les musiciens, joyeux comme des pinsons, paraissaient s’amuser encore plus que ceux qu’ils faisaient gambiller. À la table voisine de la mienne, se tenaient deux couples, des artistes de Montparnasse, à ce que je crus comprendre. Un grand blond, saoul comme un Polonais, cherchait dispute à sa femme. Il estimait qu’elle dansait un peu trop souvent avec le même Martiniquais. La femme répondit que, d’abord, ce n’était pas un Martiniquais, mais un Sénégalais, ce qui n’arrangea rien. Le blond, victime de la lutte des races, commanda un punch supplémentaire pour se consoler. J’en fis autant.

Les musiciens terminèrent leur biguine et, avant d’en entamer une autre, s’octroyèrent un peu de repos. J’écarquillais les yeux, à la recherche de Jeanne Marigny, sans beaucoup de succès jusqu’à présent. J’avais préféré essayer de la dégoter ici, puisque, paraît-il, elle fréquentait le lieu, plutôt que d’aller lui rendre visite chez elle, – il m’aurait fallu fournir trop d’explications à sa mère –, mais je me demandais si je ne perdais pas mon temps. Enfin, je l’aperçus. Sur un dernier accord, la énième biguine de la soirée venait de s’achever et la jeune fille se séparait de son cavalier, au profond désappointement de celui-ci, me sembla-t-il. Elle prit la direction de l’escalier et le noir lui emboîta le pas. Je me levai, me faufilai comme je pus entre les tables, et allai à sa rencontre. Nous arrivâmes en même temps au haut des marches. Je l’abordai en souriant :

— Mademoiselle Jeanne Marigny, n’est-ce pas ?

Surprise, elle ouvrit la bouche d’ébahissement, puis, sautant sur l’occasion :

— Oh ! bonsoir, fit-elle.

Elle se tourna vers le gars qui la suivait :

— Désolée, mais j’ai promis la prochaine à Monsieur. Et vous voyez qu’il est pressé, hein ?

Dupe ou non, le noir n’insista pas. Il grogna et redescendit l’escalier. Jeanne Marigny lui tira la langue :

— Il devenait un peu collant, fit-elle, à mon adresse.

Le parfum dont elle était imprégnée chassait tous les autres. Débarrassée de sa veste de lapin, qu’elle avait dû déposer au vestiaire, elle portait un chemisier déboutonné agréablement.

Léo Mallet - Les eaux troubles de Javel (1957)— Tu vas au bal nègre, Jeanne ? Ça ouvre si tôt ? T’as oublié ton calcif.

Celle qui dévalait l’escalier en trombe, et à qui s’adressait cette réflexion, nous apparut au prochain tournant. Elle stoppa, se pencha sur la rampe et répondit aussi sec, en s’esclaffant :

— J’ai les moyens de m’en payer plusieurs, bougre de pouilleux. Et le bal nègre, il t’emmerde !

Et là-dessus, satisfaite, elle reprit sa descente, passant auprès de nous en souriant. C’était une jeune fille de vingt et quelques années, avec des cheveux châtains emprisonnés sous un foulard noué au menton. Elle portait une veste de lapin lustrée aux manches et une de ces jupes pincées au-dessous du genou et plissées à partir de là que le moindre mouvement fait tourbillonner. Elle avait une certaine élégance, de jolies jambes gainées de bas assez fins, une jolie frimousse maquillée sans excès et des souliers à hauts talons. Elle pétait de santé et de gaieté, et elle devait bien être la seule, dans ce lieu.

(...)

Je m’en fus à la Brasserie Alsacienne, rue de Vaugirard, manger sans trop de hâte une choucroute-maison. Puis, je pris la direction de la rue Blomet. Les trottoirs mouillés reflétaient mélancoliquement la lueur des lampadaires. À mesure que la nuit avançait, le froid se faisait plus vif et les passants plus rares. Dix heures sonnaient, lorsque je franchis la porte du Bal Colonial. Une musique tropicale, frénétiquement exotique, un peu exagérée peut-être, me balaya de son souffle chaud. Sur la piste de danse, blancs et noirs s’agitaient, plus ou moins en cadence. Ça sentait la sueur, le tabac et le rhum des Îles.

Je payai mon entrée à une jeune fille au teint café au lait, les cheveux crépus emprisonnés dans un madras. Penché sur la planchette du guichet, un jeune noir à figure de boxeur, tout faraud dans un veston à carreaux, lui faisait du rentre-dedans, avec un accent parigot du plus gracieux effet. Celui-là, il n’y avait, chez lui, que la couleur qui fût locale, et les Antilles, il ne devait les connaître que par le cinéma.

Le long du mur de droite, une galerie courait, construite à mi-étage, occupée par des consommateurs, installés là plutôt pour jouir du pittoresque spectacle que pour y participer vraiment, encore que ce fut, dans l’escalier y conduisant, un perpétuel va-et-vient. J’y montai et parvins à dénicher, contre la balustrade, une place d’où je dominais l’ensemble de l’établissement. Sur une estrade, les musiciens, joyeux comme des pinsons, paraissaient s’amuser encore plus que ceux qu’ils faisaient gambiller. À la table voisine de la mienne, se tenaient deux couples, des artistes de Montparnasse, à ce que je crus comprendre. Un grand blond, saoul comme un Polonais, cherchait dispute à sa femme. Il estimait qu’elle dansait un peu trop souvent avec le même Martiniquais. La femme répondit que, d’abord, ce n’était pas un Martiniquais, mais un Sénégalais, ce qui n’arrangea rien. Le blond, victime de la lutte des races, commanda un punch supplémentaire pour se consoler. J’en fis autant.

Les musiciens terminèrent leur biguine et, avant d’en entamer une autre, s’octroyèrent un peu de repos. J’écarquillais les yeux, à la recherche de Jeanne Marigny, sans beaucoup de succès jusqu’à présent. J’avais préféré essayer de la dégoter ici, puisque, paraît-il, elle fréquentait le lieu, plutôt que d’aller lui rendre visite chez elle, – il m’aurait fallu fournir trop d’explications à sa mère –, mais je me demandais si je ne perdais pas mon temps. Enfin, je l’aperçus. Sur un dernier accord, la énième biguine de la soirée venait de s’achever et la jeune fille se séparait de son cavalier, au profond désappointement de celui-ci, me sembla-t-il. Elle prit la direction de l’escalier et le noir lui emboîta le pas. Je me levai, me faufilai comme je pus entre les tables, et allai à sa rencontre. Nous arrivâmes en même temps au haut des marches. Je l’abordai en souriant :

— Mademoiselle Jeanne Marigny, n’est-ce pas ?

Surprise, elle ouvrit la bouche d’ébahissement, puis, sautant sur l’occasion :

— Oh ! bonsoir, fit-elle.

Elle se tourna vers le gars qui la suivait :

— Désolée, mais j’ai promis la prochaine à Monsieur. Et vous voyez qu’il est pressé, hein ?

Dupe ou non, le noir n’insista pas. Il grogna et redescendit l’escalier. Jeanne Marigny lui tira la langue :

— Il devenait un peu collant, fit-elle, à mon adresse.

Le parfum dont elle était imprégnée chassait tous les autres. Débarrassée de sa veste de lapin, qu’elle avait dû déposer au vestiaire, elle portait un chemisier déboutonné agréablement.

Elizabeth de Gramont - Comoedia 20 mars 1934

Elizabeth de Gramont - Comoedia 20 mars 1934

Chassons à jamais 'image du bal nègre parisien où une foule puante de Martiniquais se déhanchent crapuleusement.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7647931s

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7647931s

Détective - 17 octobre 1929

Détective - 17 octobre 1929

Paul Bringuier (Détective n°51 - 17 octobre 1929)

Je me rappelle qu'il pleuvait. C'était une nuit de printemps, lourde, et la pluie semblait tiède et parfumée. La terrasse de ce café était déserte. Seule, vaguement abritée par la corniche de la maison, assise à une table devant un café crème froid qu'elle ne buvait pas, nu tête, un manteau de drap rouge enveloppant ses épaules maigres, les coudes serrés, les yeux fixes, une négresse rêvait. Par les vitres illuminées et fermées arrivait, assourdi, le bruit d'usine de Montparnasse.

Quand Renée sentit que je m'asseyais près d'elle, elle ne manifesta aucune surprise et, sans me regarder, au bout d'un moment, elle dit :

- Cette pluie chaude ressemble à celle de mon pays.

Elle était née à la Maternité, boulevard du Port-Royal, d'une cuisinière sénégalaise, d'un chasseur d'hôtel et d'un hasard de bal musette, et elle n'avait jamais quitté Paris.

C'était une raison de plus pour que les paysages naïfs et violemment coloriés qui auraient dû être ceux de son enfance et qu'on lui avait décrits lui soient une nourriture pour des rêves sans fin. Et c'est elle, ce soir-là, qui me parla d'abord du bal nègre, puis m'y amena.

A Vaugirard, rue Blomet, une guirlande de lampes rouges déchirait brusquement la ligne obscure des façades. C'était un petit café, un simple petit café. Au comptoir, le patron, manches retroussées, lavait des verres et des chauffeurs de taxi mangeaient sur le pouce de la mortadelle et du gros pain. Seulement, à droite, une porte donnait sur une immense arrière-salle et, debout sur le seuil, un grand nègre grave, en pantalon noir, veston gris clair, col cassé et cravate rose, de grosses lunettes d'écaille blanche sur le nez, distribuait pour cent sous des tickets d'entrée. Les uns derrière les autres, comme s'ils allaient à l'office, des noirs entraient. Un autre, en jaquette noire, des bagues aux doigts, sortit en coup de vent, hurla deux ou trois choses à l'homme aux tickets, s'épongea le front avec un mouchoir de soie jaune et rentra.

Renée m'entraina par le bras. Et d'un coup la rue triste de quartier, le comptoir de zinc, les chauffeurs qui riaient la bouche pleine furent effacés. L'atmosphère m'avait absorbé. J'étais chez les nègres.

Ils avaient passé la salle au jaune clair. De grandes fleurs bleues et rouges étaient peintes sur les murs. Une galerie à balustre était soutenue par des piliers de bois. Cela ressemblait un peu aux dancings des petites ville américaines. Nous étions à la Nouvelle-Orléans, à Washington, à San Francisco. Au fond, sur une petite estrade, cinq musiciens entourés d'instruments, se démenaient, se jetaient alternativement sur un archet, une cymbale ou un saxophone. Suant et riant, ils passaient ainsi de la contrebasse au violon et de l'accordéon au piston, bouchant le pavillon de leurs trombones avec des chapeaux melons et les débouchant brusquement pour en tirer des sons plus pathétiques, faisant sauter les baguettes du tambour plat. Et ils jouaient des choses successives sur le même rythme saccadé, exaspéré, maladif. L'un d'eux, devant l'estrade, les genoux ployés et les hanches dansantes, hurlait dans un gigantesque porte-voix de fer-blanc, des monosyllabes mystérieuses qui aidaient à la cadence. Et les nègres dansaient. Collés ventre à ventre, les visages à quelques centimètres, ils mimaient une sorte de danse sacrée ou de danse érotique. A force d'entêtement, ils avaient réussi à faire du fox-trot une danse nationale.

Les hommes tenaient leur cavalière des deux mains un peu au-dessous de la taille. Elles s'accrochaient des deux bras au cou de leurs cavaliers, et un mouvement lent et souple des jambes, fébrile des hanches, entraînait le couple.

Il y avait des domestiques et des grooms encore en tunique rouge, des soldats en chéchia, des ouvriers sans col et aux mains couleur de rouille. Et des robes légères à grands ramages, des chignons luisants ramenés sur la tête, des chemises d'homme empesées sous des complets à grands carreaux, verts sur fond beige et des tricots de grosse laine mal teinte en lie de vin. Dans un coin, un nègre gros était assis. Il avait un visage large et quand il riait, en écartant ses lèvres roses en dessous, on voyait ses dents gâtées qui alternaient avec ses dents en or. Une triple chaîne d'or massif faisait un feston sur son ventre. De ses deux mains de tueur, il serrait par la taille deux filles très jeunes aux robes pareilles, bleu pâle semé de roses.

Un autre, grand, sec, en cheveux blanc, revêtu d'une redingote un peu froissée, dansait sans arrêt avec une grosse dame dont la robe semblait taillée dans un rideau de toile de Jouy. Près de la porte, le visage sournois et comme apeuré, un légionnaire, le képi cassé sur les yeux, regardait. Presque contre lui, quatre femmes assises ensemble parlaient toutes à la fois d'importantes questions d'office, et on voyait luire doucement, au milieu du bouquet de leurs gestes, la fleur pâle de la paume de leurs mains.

D'autres blancs que moi étaient entrés. Ce n'était pas encore la ruée des snobs que l'on vit quelques mois plus tard à cet endroit. Mais déjà le pittoresque en avait été éventé et des gens de Montparnasse se glissaient jusque-là. Il y avait des femmes blanches en toilette de soirée, et des smokings. A une table, deux Américaines très blondes et deux hommes aux cheveux plaqués, buvaient un champagne poussiéreux que le patron, alerté par les garçons étonnés, était allé chercher au fond de sa cave personnelle. il ne dansaient pas, naturellement. Ils sentaient bien que leurs attitudes d'occidentaux glacés feraient parmi les autres une opposition insupportable. Brusquement, un noir, un soldat s'approcha de la table et invita l'une des Américaines.

Il y eut trois secondes de surprise. Les hommes toisèrent le nègre, l'autre femme saisit le bras de sa compagne. Mais celle-ci regarda fixement l'audacieux, se leva et se colla contre lui. La danse fut longue. Les deux bras du nègre étaient cloués le long du dos nu de sa danseuse, ses dix doigts écartés semblaient d'étranges fleurs brodées sur la robe perlée et sa bouche gris rose soufflait à deux centimètres des yeux laqués de vert.

Quand la musique s'arrêta, l'Américaine revint s'asseoir, un peu pâle et comme brisée. Celui qui devait être son compagnon ricanait doucement avec une lueur de fureur dans les yeux. Il regarda autour de lui et, dès que l'orchestre reprit, il se leva et alla chercher Renée à côté de moi. ils se mirent à danser d'une manière grotesque car lui, très rouge, l'écrasait contre sa poitrine et s'efforçait d'imiter, de caricaturer le rythme des nègres. Renée, gênée, cachait sa tête contre l'épaule du revers de soie. Ils se séparèrent à la fin. A la table, la femme aux yeux verts riait insolemment. Alors, lui ne lâcha pas le bras de la négresse et l'emmena s'asseoir avec eux. L'homme et la femme devaient être également furieux, mais par défi ils augmentaient leur rire et doublaient les marques de sympathie grossière à Renée. Le patron dut envoyer chez un voisin chercher du champagne. L'Américaine avait attiré la danseuse contre elle et la couvrait de caresses. Lui, apoplectique, lui caressait une jambe sous la table. Ils finirent pas se lever tous les trois, par laisser leurs amis qui avaient assisté à la scène avec des mines dégoûtées et par s'en aller.

Le bal mourrait. Le légionnaire, la tunique déboutonnée, le képi en arrière, une fleur artificielle à la bouche, caressait les hanches d'une Martiniquaise aux yeux cerclés d'or. La musique tue, des couples s'accotaient au mur sans se lâcher et visage contre visage, restaient là, immobiles, impuissants à se quitter.

Les deux soeurs aux robes bleues semées de rose, les autres, toutes les Angelina, les Prudence, les Zélie et les hommes en jaquette et en pantalons à carreaux , les Horace, les Claudius, les Séraphin s'en allaient en défilant devant les chauffeurs de taxi ou d'autres qui mangeaient toujours de la mortadelle.

Comme j'allais sortir, Renée revint.

- Ils m'ont emmenée chez eux, me dit-elle. Nous avons encore bu. Mais ça a failli très mal tourner. Ils se sont disputés à mon sujet et ils se sont mis à se battre. Ils étaient saouls. Je suis partie.

La pluie était devenue légère et douce. Nous remontâmes jusqu'à Montparnasse. Renée était triste. A quoi rêvait-elle ? Aux civilisés brutaux aux instincts déformés, ou bien à sa race, aux vraie danses autour des feux, dans les clairières, qu'elle ne connaîtrait jamais...

C'est un soir comme celui-là, des mois plus tard, qu'elle rencontra dans la salle jaune de la rue Blomet, les Weiler...

https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/page/92297/Quand Renée sentit que je m'asseyais près d'elle, elle ne manifesta aucune surprise et, sans me regarder, au bout d'un moment, elle dit :

- Cette pluie chaude ressemble à celle de mon pays.

Elle était née à la Maternité, boulevard du Port-Royal, d'une cuisinière sénégalaise, d'un chasseur d'hôtel et d'un hasard de bal musette, et elle n'avait jamais quitté Paris.

C'était une raison de plus pour que les paysages naïfs et violemment coloriés qui auraient dû être ceux de son enfance et qu'on lui avait décrits lui soient une nourriture pour des rêves sans fin. Et c'est elle, ce soir-là, qui me parla d'abord du bal nègre, puis m'y amena.

A Vaugirard, rue Blomet, une guirlande de lampes rouges déchirait brusquement la ligne obscure des façades. C'était un petit café, un simple petit café. Au comptoir, le patron, manches retroussées, lavait des verres et des chauffeurs de taxi mangeaient sur le pouce de la mortadelle et du gros pain. Seulement, à droite, une porte donnait sur une immense arrière-salle et, debout sur le seuil, un grand nègre grave, en pantalon noir, veston gris clair, col cassé et cravate rose, de grosses lunettes d'écaille blanche sur le nez, distribuait pour cent sous des tickets d'entrée. Les uns derrière les autres, comme s'ils allaient à l'office, des noirs entraient. Un autre, en jaquette noire, des bagues aux doigts, sortit en coup de vent, hurla deux ou trois choses à l'homme aux tickets, s'épongea le front avec un mouchoir de soie jaune et rentra.

Renée m'entraina par le bras. Et d'un coup la rue triste de quartier, le comptoir de zinc, les chauffeurs qui riaient la bouche pleine furent effacés. L'atmosphère m'avait absorbé. J'étais chez les nègres.

Ils avaient passé la salle au jaune clair. De grandes fleurs bleues et rouges étaient peintes sur les murs. Une galerie à balustre était soutenue par des piliers de bois. Cela ressemblait un peu aux dancings des petites ville américaines. Nous étions à la Nouvelle-Orléans, à Washington, à San Francisco. Au fond, sur une petite estrade, cinq musiciens entourés d'instruments, se démenaient, se jetaient alternativement sur un archet, une cymbale ou un saxophone. Suant et riant, ils passaient ainsi de la contrebasse au violon et de l'accordéon au piston, bouchant le pavillon de leurs trombones avec des chapeaux melons et les débouchant brusquement pour en tirer des sons plus pathétiques, faisant sauter les baguettes du tambour plat. Et ils jouaient des choses successives sur le même rythme saccadé, exaspéré, maladif. L'un d'eux, devant l'estrade, les genoux ployés et les hanches dansantes, hurlait dans un gigantesque porte-voix de fer-blanc, des monosyllabes mystérieuses qui aidaient à la cadence. Et les nègres dansaient. Collés ventre à ventre, les visages à quelques centimètres, ils mimaient une sorte de danse sacrée ou de danse érotique. A force d'entêtement, ils avaient réussi à faire du fox-trot une danse nationale.

Les hommes tenaient leur cavalière des deux mains un peu au-dessous de la taille. Elles s'accrochaient des deux bras au cou de leurs cavaliers, et un mouvement lent et souple des jambes, fébrile des hanches, entraînait le couple.

Il y avait des domestiques et des grooms encore en tunique rouge, des soldats en chéchia, des ouvriers sans col et aux mains couleur de rouille. Et des robes légères à grands ramages, des chignons luisants ramenés sur la tête, des chemises d'homme empesées sous des complets à grands carreaux, verts sur fond beige et des tricots de grosse laine mal teinte en lie de vin. Dans un coin, un nègre gros était assis. Il avait un visage large et quand il riait, en écartant ses lèvres roses en dessous, on voyait ses dents gâtées qui alternaient avec ses dents en or. Une triple chaîne d'or massif faisait un feston sur son ventre. De ses deux mains de tueur, il serrait par la taille deux filles très jeunes aux robes pareilles, bleu pâle semé de roses.

Un autre, grand, sec, en cheveux blanc, revêtu d'une redingote un peu froissée, dansait sans arrêt avec une grosse dame dont la robe semblait taillée dans un rideau de toile de Jouy. Près de la porte, le visage sournois et comme apeuré, un légionnaire, le képi cassé sur les yeux, regardait. Presque contre lui, quatre femmes assises ensemble parlaient toutes à la fois d'importantes questions d'office, et on voyait luire doucement, au milieu du bouquet de leurs gestes, la fleur pâle de la paume de leurs mains.

D'autres blancs que moi étaient entrés. Ce n'était pas encore la ruée des snobs que l'on vit quelques mois plus tard à cet endroit. Mais déjà le pittoresque en avait été éventé et des gens de Montparnasse se glissaient jusque-là. Il y avait des femmes blanches en toilette de soirée, et des smokings. A une table, deux Américaines très blondes et deux hommes aux cheveux plaqués, buvaient un champagne poussiéreux que le patron, alerté par les garçons étonnés, était allé chercher au fond de sa cave personnelle. il ne dansaient pas, naturellement. Ils sentaient bien que leurs attitudes d'occidentaux glacés feraient parmi les autres une opposition insupportable. Brusquement, un noir, un soldat s'approcha de la table et invita l'une des Américaines.

Il y eut trois secondes de surprise. Les hommes toisèrent le nègre, l'autre femme saisit le bras de sa compagne. Mais celle-ci regarda fixement l'audacieux, se leva et se colla contre lui. La danse fut longue. Les deux bras du nègre étaient cloués le long du dos nu de sa danseuse, ses dix doigts écartés semblaient d'étranges fleurs brodées sur la robe perlée et sa bouche gris rose soufflait à deux centimètres des yeux laqués de vert.

Quand la musique s'arrêta, l'Américaine revint s'asseoir, un peu pâle et comme brisée. Celui qui devait être son compagnon ricanait doucement avec une lueur de fureur dans les yeux. Il regarda autour de lui et, dès que l'orchestre reprit, il se leva et alla chercher Renée à côté de moi. ils se mirent à danser d'une manière grotesque car lui, très rouge, l'écrasait contre sa poitrine et s'efforçait d'imiter, de caricaturer le rythme des nègres. Renée, gênée, cachait sa tête contre l'épaule du revers de soie. Ils se séparèrent à la fin. A la table, la femme aux yeux verts riait insolemment. Alors, lui ne lâcha pas le bras de la négresse et l'emmena s'asseoir avec eux. L'homme et la femme devaient être également furieux, mais par défi ils augmentaient leur rire et doublaient les marques de sympathie grossière à Renée. Le patron dut envoyer chez un voisin chercher du champagne. L'Américaine avait attiré la danseuse contre elle et la couvrait de caresses. Lui, apoplectique, lui caressait une jambe sous la table. Ils finirent pas se lever tous les trois, par laisser leurs amis qui avaient assisté à la scène avec des mines dégoûtées et par s'en aller.

Le bal mourrait. Le légionnaire, la tunique déboutonnée, le képi en arrière, une fleur artificielle à la bouche, caressait les hanches d'une Martiniquaise aux yeux cerclés d'or. La musique tue, des couples s'accotaient au mur sans se lâcher et visage contre visage, restaient là, immobiles, impuissants à se quitter.

Les deux soeurs aux robes bleues semées de rose, les autres, toutes les Angelina, les Prudence, les Zélie et les hommes en jaquette et en pantalons à carreaux , les Horace, les Claudius, les Séraphin s'en allaient en défilant devant les chauffeurs de taxi ou d'autres qui mangeaient toujours de la mortadelle.

Comme j'allais sortir, Renée revint.

- Ils m'ont emmenée chez eux, me dit-elle. Nous avons encore bu. Mais ça a failli très mal tourner. Ils se sont disputés à mon sujet et ils se sont mis à se battre. Ils étaient saouls. Je suis partie.

La pluie était devenue légère et douce. Nous remontâmes jusqu'à Montparnasse. Renée était triste. A quoi rêvait-elle ? Aux civilisés brutaux aux instincts déformés, ou bien à sa race, aux vraie danses autour des feux, dans les clairières, qu'elle ne connaîtrait jamais...

C'est un soir comme celui-là, des mois plus tard, qu'elle rencontra dans la salle jaune de la rue Blomet, les Weiler...

Dernière édition par Robert Lavigue le Dim 7 Jan - 22:28, édité 1 fois

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Un prospecteur avait tué sa femme, danseuse de biguine

Paris-Soir (24 mai 1938)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76443007/f3.image

Paris-Soir (24 mai 1938)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76443007/f3.image

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

BINGO !

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/095715580101203404

http://thot.cnd.fr/site/print?id=/content/theme/1153841962734.xml&element

Une video sur le site de l'INA :

http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/fiche-media/Dasavi00602/ernest-leardee-ou-le-roman-de-la-biguine-histoire-du-bal-negre-rue-blomet.html

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/095715580101203404

http://thot.cnd.fr/site/print?id=/content/theme/1153841962734.xml&element

Une video sur le site de l'INA :

http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/fiche-media/Dasavi00602/ernest-leardee-ou-le-roman-de-la-biguine-histoire-du-bal-negre-rue-blomet.html

Dernière édition par Robert Lavigue le Lun 8 Jan - 14:44, édité 1 fois

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Si j'ai bien compris ce que j'ai lu c't'aprem Monsieur et Mam Weller se sont disputés la même.

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

DleFurtif a écrit:Si j'ai bien compris ce que j'ai lu c't'aprem Monsieur et Mam Weller se sont disputés la même.

Oulalala ! Mais tu lis dans ma tête !

C'est beaucoup plus complexe que ça... L'affaire Weiler, c'est un autre projet... Une véritable saga qui brillera de milles feux

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

yep , il eu suffit a Fergus de faire quelques recherches , mais bon hein a l'impossible nul n'est tenu.

sinon c'est passionnant comme d'hab de marcher sur vos brisées

sinon c'est passionnant comme d'hab de marcher sur vos brisées

asinus- Messages : 3

Date d'inscription : 26/12/2017

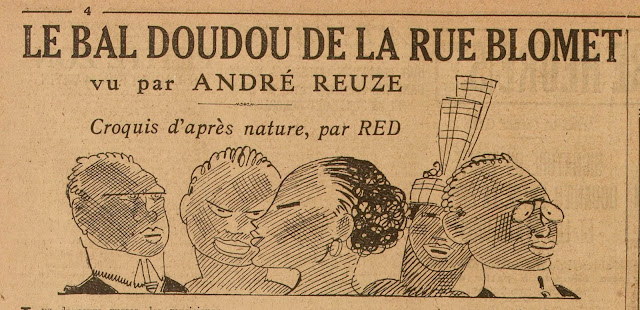

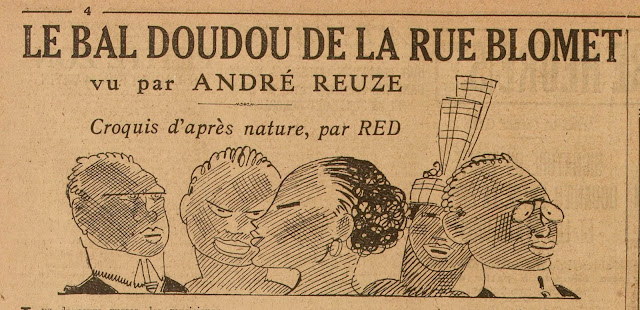

A REUZE - Le bal doudou de la rue Blomet (Excelsior - 28/07/1928)

A REUZE - Le bal doudou de la rue Blomet (Excelsior - 28/07/1928)

Alors, on va encore amener Asinus (et les zautres aussi) au bal...

Source : Gallica

Les danseurs russes, les musiciens noirs des Etats-Unis ont pris d'assaut la butte Montmartre; les Asiatiques ont colonisé le Quartier dit Latin ; l'Arabie, malheureuse, occupe l'Arsenal et les abords du Jardin des plantes; l'Europe et l'Amérique centrales ont des comptoirs boulevard du Montparnasse. Trois fois par semaine, les Antillais de Paris se réunissent à Vaugirard, dans une salle enfumée, pour y retrouver, à défaut de l'atmosphère de leurs îles natales, un peu de ce mouvement naïf, de ce bruit enfantin qui, déjà, s'efforçaient à combattre la nostalgie dans la case de l'oncle Tom.

Cela ne date pas d'hier. Il y a bien vingt-cinq ans que, chaque dimanche, cinq ou six titanes aux madras bariolés, vêtues d'une redingote à ramages, venaient caqueter là entre deux griseries de valses lentes avant de retourner prendre, chez quelque colonel d'infanterie de marine, le torchon et le plumeau. Depuis, et surtout au cours de ces dernières années, le bal s'est organisé. De tous les quartiers de la capitale afflue, le jeudi, le samedi et le dimanche soir, une clientèle nombreuse de danseurs en veston, de danseuses aux robes voyantes, du type antillais moyen, s'exprimant souvent dans le savoureux patois créole. Chez eux, ils seraient des nègues z'habitants en soirée. Ici, ce sont des transplantés qui ne s'étreignent et ne s'enlacent aussi cordialement que pour mieux se sentir les coudes.

Une titane authentique

Aucun signe extérieur ne révèle la spécialité de la maison. Vous pourriez passer vingt fois devant ce « bistrot » et son comptoir d'étain pour chauffeurs de taxis, avant de soupçonner la nature de ses coulisses. Pour pénétrer, tout au fond, dans la salle où, dès neuf heures, on se trémousse, point n'est besoin, cependant, de montrer patte noire. Sans distinction de couleurs, tout le monde peut danser ici.

Renversé sur une chaise, devant le vestiaire, un grand nègre aux allures de pacha tombé dans la démocratie délivre au passage des tickets, des compliments et des sourires. Et tout de suite, le seuil franchi, on se trouve ailleurs, très loin, quoique rien dans la décoration de l'établissement ne contribue à lui assurer un caractère exotique.

Une salle rectangulaire peinte à l'huile, d'un vert de légumes fanés, et qui pourrait être un garage. Là-haut, pour les spectateurs, une galerie continue à balustrade de bois. comme dans les cours d'auberges espagnoles. Au fond, une estrade élève, l'orchestre. Quelques tables, des chaises de square le long des murs. Et puis, dans une brume bleue que traversent des nasillements de clarinette et un tintamarre de vaisselle cassée, sur un rythme de sabbat, quarante couples crépus qui ondulent et se tortillent.

Le joueur de vaisselle

La sobre élégance des musiciens tolère tout juste la pochette de soie éclatante retombant sur le cœur, et le soulier verni. Le pianiste et le violoniste pourraient figurer dans un casino. Aussi noir qu'eux, le clarinettiste est déjà plus nègre; son instrument passe de droite à gauche comme la trompe d'un éléphant nerveux, et son pied, parfois, frétille. Derrière lui, effacé, mais bruyant, est assis le joueur de vaisselle. Ses mains écartées tiennent une sorte de gros tube dans lequel il agite, au moment de s'en servir, de mystérieux débris qui proviennent peut-être des verres et soucoupes brisés par les consommateurs. Le plus beau, le plus adroit opère à la fois sur le tambour et la grosse caisse. Quand il allonge un coup sec aux cymbales, d'un bras qui semble se dédoubler, on dirait qu'il les rappelle à l'ordre, et son front ondulé menace le vide comme celui d'un taureau. Pour les tangos, l'orchestre noir abandonne la place à un seul accordéoniste, métropolitain celui-là, qui, étirant le langoureux caramel de son répertoire, prend des airs de visage pâle en pénitence.

Et l'on danse. Où donc sont les pittoresques biguines de Fort-de-France et de La Pointe-à-Pitre ? On danse comme à Montmartre, à la Bastille et ailleurs. Tout au plus observe-t-on un peu de fantaisie dans les pas des hommes et le déhanchement des femmes. Seulement, la souplesse noire rend plus harmonieux les sautillements importés des Etats- Unis. Des gens qui, de leur vie, n'assistèrent à un tam-tam, reprochent aux danses modernes de rappeler la bamboula. Pourquoi faut-il que les nègres expatriés dédaignent les danses de leur pays?...

Deux Tizanmies

Tout de même, à bien regarder, et surtout à mesure que l'atmosphère s'échauffe, on s'aperçoit que, l'ensemble s'animant, les détails prennent plus de caractère. Torse en arrière et regards rieurs, cette câpresse et cette quarteronne aux cheveux vainement laqués seraient très tropicales sans leurs robes de crêpe georgette et leurs 44 fin saumonés. Ce sous-officier de la coloniale, resté fidèle au dolman noir, au pantalon bleu, et qui n'a de kaki que le visage, nous ramène d'un quart de siècle en arrière, au temps où ses pareils veillaient sur Béhanzin, exilé près de Fort-de-France. Et voici enfin une titane authentique : un joli foulard de soie à rayures jaunes, aux pointes en ailes de papillon, coiffe gracieusement sa chevelure crêpelée à reflets bleus. Suivant une tradition à peu près perdue, elle a retroussé sur des bas de coton la gaule bariolée qui laisse voir, comme au siècle dernier, la dentelle d'un jupon blanc. A son cou scintille le « collier-chou » sans lequel il n'est pas de vraie titane, et, les poignets cliquetants de bracelets, les doigts chargés de bagues, elle se donne à la danse des hanches, de la nuque et des épaules, caoutchoutée, infatigable, paupières mi-closes sur son regard de velours. Arrivée par le dernier bateau, combien de temps gardera-t-elle le costume de ses aïeules ? Avant six mois, sans doute, elle portera, comme ses tizanmies parisiennes, la robe courte, les bas de soie et le chapeau très enfoncé qui peut laisser croire aux cheveu lisses. Comme celles qui l'entourent aussi, elle usera du rouge à lèvres et de cette poudre de riz qui, au lieu de blanchir, rend les joues couleur de cendre.

La titane change de cavalier

Toutes, cependant, ne donnent pas dans la même élégance. Une mulâtresse grande et sèche, type rêvé de la caissière de restaurant pour exposition coloniale, n'a rien laissé au vestiaire. En tournant, elle semble s'attacher surtout à conserver en équilibre sur sa tête, à la manière d'une amphore, le petit chapeau qui la surplombe, et les mains de son cavalier nouées derrière, sous son manteau noir, lui font une bosse un peu basse. Une autre, extasiée, dans les bras d'un poids mouche au regard de ouistiti, promène horizontalement son sac à main qui menace les couples au passage. La plus gaie, la plus endiablée est une débordante matrone vêtue insolemment de bleu électrique et sachant, faute de mieux, trépider seule.

Il y a des sourires que l'on reproduirait d'un coup de canif dans une grenade mûre, des regards coulés à l'espagnole rappelant les maisons de danse de Séville ; mais, malgré le souci de correction et une dignité de commande, la souplesse acrobatique et très « doudou » est inimitable.

Là-haut, le balcon s'est garni de spectateurs. Un artiste barbu, peintre ou sculpteur, observe sans bouger, le menton sur son poing, ce grouillement sombre où de rares danseurs blancs choquent par une pâleur qui semble maladive. Chapeau en arrière, foulard à carreaux sur les épaules, une cigarette aux lèvres, Francis Carco choisit d'un œil goguenard quelques silhouettes destinées probablement à son prochain livre. Pierre Mac Orlan a quitté les rives du Morin pour venir constater ce que sont devenus, de ce côté-ci de l'Atlantique, les descendants des sangs-mêlés chez qui ripaillaient, entre deux affaires, les pirates qu'il connaît bien. Quelques beautés blondes emperlées considèrent cette scène exceptionnelle du même regard un peu craintif qu'elles accorderaient aux fauves d'une baraque de toile peinte, à Neuilly. Çà et là, deux ou trois smokings derrière des monocles et des cigares... On commence à venir au bal nègre en sortant du théâtre. La titane en costume danse toujours. Pourvu que la direction n'ait pas l'idée de déguiser en jolies filles de La Martinique deux ou trois Sénégalaises de Montmartre, histoire de corser ses prix!

André REUZE. Le bal doudou de la rue Blomet. Croquis d'après nature par RED (Excelsior - 28 juillet 1828)Cela ne date pas d'hier. Il y a bien vingt-cinq ans que, chaque dimanche, cinq ou six titanes aux madras bariolés, vêtues d'une redingote à ramages, venaient caqueter là entre deux griseries de valses lentes avant de retourner prendre, chez quelque colonel d'infanterie de marine, le torchon et le plumeau. Depuis, et surtout au cours de ces dernières années, le bal s'est organisé. De tous les quartiers de la capitale afflue, le jeudi, le samedi et le dimanche soir, une clientèle nombreuse de danseurs en veston, de danseuses aux robes voyantes, du type antillais moyen, s'exprimant souvent dans le savoureux patois créole. Chez eux, ils seraient des nègues z'habitants en soirée. Ici, ce sont des transplantés qui ne s'étreignent et ne s'enlacent aussi cordialement que pour mieux se sentir les coudes.

Une titane authentique

Aucun signe extérieur ne révèle la spécialité de la maison. Vous pourriez passer vingt fois devant ce « bistrot » et son comptoir d'étain pour chauffeurs de taxis, avant de soupçonner la nature de ses coulisses. Pour pénétrer, tout au fond, dans la salle où, dès neuf heures, on se trémousse, point n'est besoin, cependant, de montrer patte noire. Sans distinction de couleurs, tout le monde peut danser ici.

Renversé sur une chaise, devant le vestiaire, un grand nègre aux allures de pacha tombé dans la démocratie délivre au passage des tickets, des compliments et des sourires. Et tout de suite, le seuil franchi, on se trouve ailleurs, très loin, quoique rien dans la décoration de l'établissement ne contribue à lui assurer un caractère exotique.

Une salle rectangulaire peinte à l'huile, d'un vert de légumes fanés, et qui pourrait être un garage. Là-haut, pour les spectateurs, une galerie continue à balustrade de bois. comme dans les cours d'auberges espagnoles. Au fond, une estrade élève, l'orchestre. Quelques tables, des chaises de square le long des murs. Et puis, dans une brume bleue que traversent des nasillements de clarinette et un tintamarre de vaisselle cassée, sur un rythme de sabbat, quarante couples crépus qui ondulent et se tortillent.

Le joueur de vaisselle

La sobre élégance des musiciens tolère tout juste la pochette de soie éclatante retombant sur le cœur, et le soulier verni. Le pianiste et le violoniste pourraient figurer dans un casino. Aussi noir qu'eux, le clarinettiste est déjà plus nègre; son instrument passe de droite à gauche comme la trompe d'un éléphant nerveux, et son pied, parfois, frétille. Derrière lui, effacé, mais bruyant, est assis le joueur de vaisselle. Ses mains écartées tiennent une sorte de gros tube dans lequel il agite, au moment de s'en servir, de mystérieux débris qui proviennent peut-être des verres et soucoupes brisés par les consommateurs. Le plus beau, le plus adroit opère à la fois sur le tambour et la grosse caisse. Quand il allonge un coup sec aux cymbales, d'un bras qui semble se dédoubler, on dirait qu'il les rappelle à l'ordre, et son front ondulé menace le vide comme celui d'un taureau. Pour les tangos, l'orchestre noir abandonne la place à un seul accordéoniste, métropolitain celui-là, qui, étirant le langoureux caramel de son répertoire, prend des airs de visage pâle en pénitence.

Et l'on danse. Où donc sont les pittoresques biguines de Fort-de-France et de La Pointe-à-Pitre ? On danse comme à Montmartre, à la Bastille et ailleurs. Tout au plus observe-t-on un peu de fantaisie dans les pas des hommes et le déhanchement des femmes. Seulement, la souplesse noire rend plus harmonieux les sautillements importés des Etats- Unis. Des gens qui, de leur vie, n'assistèrent à un tam-tam, reprochent aux danses modernes de rappeler la bamboula. Pourquoi faut-il que les nègres expatriés dédaignent les danses de leur pays?...

Deux Tizanmies

Tout de même, à bien regarder, et surtout à mesure que l'atmosphère s'échauffe, on s'aperçoit que, l'ensemble s'animant, les détails prennent plus de caractère. Torse en arrière et regards rieurs, cette câpresse et cette quarteronne aux cheveux vainement laqués seraient très tropicales sans leurs robes de crêpe georgette et leurs 44 fin saumonés. Ce sous-officier de la coloniale, resté fidèle au dolman noir, au pantalon bleu, et qui n'a de kaki que le visage, nous ramène d'un quart de siècle en arrière, au temps où ses pareils veillaient sur Béhanzin, exilé près de Fort-de-France. Et voici enfin une titane authentique : un joli foulard de soie à rayures jaunes, aux pointes en ailes de papillon, coiffe gracieusement sa chevelure crêpelée à reflets bleus. Suivant une tradition à peu près perdue, elle a retroussé sur des bas de coton la gaule bariolée qui laisse voir, comme au siècle dernier, la dentelle d'un jupon blanc. A son cou scintille le « collier-chou » sans lequel il n'est pas de vraie titane, et, les poignets cliquetants de bracelets, les doigts chargés de bagues, elle se donne à la danse des hanches, de la nuque et des épaules, caoutchoutée, infatigable, paupières mi-closes sur son regard de velours. Arrivée par le dernier bateau, combien de temps gardera-t-elle le costume de ses aïeules ? Avant six mois, sans doute, elle portera, comme ses tizanmies parisiennes, la robe courte, les bas de soie et le chapeau très enfoncé qui peut laisser croire aux cheveu lisses. Comme celles qui l'entourent aussi, elle usera du rouge à lèvres et de cette poudre de riz qui, au lieu de blanchir, rend les joues couleur de cendre.

La titane change de cavalier

Toutes, cependant, ne donnent pas dans la même élégance. Une mulâtresse grande et sèche, type rêvé de la caissière de restaurant pour exposition coloniale, n'a rien laissé au vestiaire. En tournant, elle semble s'attacher surtout à conserver en équilibre sur sa tête, à la manière d'une amphore, le petit chapeau qui la surplombe, et les mains de son cavalier nouées derrière, sous son manteau noir, lui font une bosse un peu basse. Une autre, extasiée, dans les bras d'un poids mouche au regard de ouistiti, promène horizontalement son sac à main qui menace les couples au passage. La plus gaie, la plus endiablée est une débordante matrone vêtue insolemment de bleu électrique et sachant, faute de mieux, trépider seule.

Il y a des sourires que l'on reproduirait d'un coup de canif dans une grenade mûre, des regards coulés à l'espagnole rappelant les maisons de danse de Séville ; mais, malgré le souci de correction et une dignité de commande, la souplesse acrobatique et très « doudou » est inimitable.

Là-haut, le balcon s'est garni de spectateurs. Un artiste barbu, peintre ou sculpteur, observe sans bouger, le menton sur son poing, ce grouillement sombre où de rares danseurs blancs choquent par une pâleur qui semble maladive. Chapeau en arrière, foulard à carreaux sur les épaules, une cigarette aux lèvres, Francis Carco choisit d'un œil goguenard quelques silhouettes destinées probablement à son prochain livre. Pierre Mac Orlan a quitté les rives du Morin pour venir constater ce que sont devenus, de ce côté-ci de l'Atlantique, les descendants des sangs-mêlés chez qui ripaillaient, entre deux affaires, les pirates qu'il connaît bien. Quelques beautés blondes emperlées considèrent cette scène exceptionnelle du même regard un peu craintif qu'elles accorderaient aux fauves d'une baraque de toile peinte, à Neuilly. Çà et là, deux ou trois smokings derrière des monocles et des cigares... On commence à venir au bal nègre en sortant du théâtre. La titane en costume danse toujours. Pourvu que la direction n'ait pas l'idée de déguiser en jolies filles de La Martinique deux ou trois Sénégalaises de Montmartre, histoire de corser ses prix!

Source : Gallica

Georges Le Fèvre - Le bal noir de la rue Blomet (Le Journal, 7 janvier 1928)

Georges Le Fèvre - Le bal noir de la rue Blomet (Le Journal, 7 janvier 1928)

Un paravent sépare le bal du café. Lorsqu'on a franchi cette mince frontière, une voix vous arrête poliment : « Cinq francs pour le cavalier et quatre pour la danseuse ! »

Une grande salle rectangulaire peinte en vert, avec une scène pour les musiciens, un parquet pour les danseurs, une galerie pour les curieux. Neuf heures. Le piano cause avec la clarinette et le violoncelle allume son cigare au feu du banjo. Le marbre des tables est encore vierge. Accoudé à la rampe, un spectateur venu trop tôt somnole.

Mais c'est un bal qui ne ressemble pas à tous les bals.

Attendez.

Une femme entre, puis une autre, puis un couple. Et voici d'autres femmes, d'autres couples, encore d'autres. Manteaux corrects, chapeaux discrets, feutres et pardessus. En dix minutes, tout un public mat, rassemblé là, semble conspirer.

Le patron vient de donner un coup de pouce aux trois commutateurs. Flots de lumière. Et tous les visages s'éteignent. Question de peau. Les yeux seuls luisent, montés à rotule. Aussitôt les quatre musiciens magnifiquement encaustiqués répondent au signal. Deux grosses lèvres sucent le bec d'une clarinette, deux mains empoignent le sapin verni du violoncelle, dix doigts cendrés s'accrochent aux cheveux du banjo et deux paumes décolorées plaquent les premiers accords.

En avant !

Il faut regarder de haut, pour bien voir.

Beaucoup de bonnes extasiées, en jersey de soie et souliers clairs; un quartier-maître en vareuse tourne autour de sa manche barrée d'une double sardine d'or; un boxeur à nuque énorme, au front plat, sanglé dans un veston aubergine, fait face à une nourrice de la vieille époque, coiffée du madras avec fichu bariolé et jupe à plis; un clerc en jaquette bordée, ajuste ses lunettes d'écaille. Il y a aussi quelques étudiants cérémonieux, sombres, très sombres, et puis toute une humanité indéfinie.

En vingt minutes, la cohue.

Mais une cohue ordonnée, sage et pas vulgaire. La lumière du lustre, qui tombe à pic sur les fronts, fait luire les nez épanouis, avive la doublure des lèvres, hérisse les mâchoires de dents éclatantes. Elle s'amortit sur la housse crépue de tous ces jeunes crânes, solidement doublés d'astrakan.

Les femmes, vues de haut, animent ce parquet ténébreux de teintes étranges, rarement indiscrètes. Le bleu sur la gorge sombre, s'argente, a des reflets de cendre froide, le rouge s'humanise, le vert s'étiole. C'est à cause de la peau couleur de terre, qui mange les tons et place un peu partout ses touches de bitume. Pourtant un feutre vif broché de strass rutile, lance un appel criard, sauvage et bref. Avertissement. Le tableau change, ou bien on l'a mal vu.

Voici deux corps accrochés l'un à l'autre. L'homme, un géant, balance le torse et se dandine, les yeux baissés. La femme lui a posé les deux bras sur les épaules et laisse ses mains pendre. Ils dansent ainsi lourdement, sérieusement. Le clerc en jaquette sépare un couple de jeunes filles, tire l'une par le poignet, l'entraîne et rit en découvrant une formidable denture. Deux femelles qu'une étreinte noue se frôlent en cadence, puis se rejettent, l'oeil mauvais. Leurs flancs tressaillent, leur buste se cambre, leur croupe s'insurge. Un cavalier seul se disloque, genoux rentrés, pieds pivotants, coudes écartés. Le matelot a dégrafé sa vareuse et mâchonne un cigare en tressautant, comme un mannequin épileptique. Et tous virent, tournent, bouillonnent. De la galerie, en guirlande, des masques hypnotisés regardent.

Alcide et son plateau avancent. Ce vieux garçon de café traîne sans hâte ses souliers plats, gouverne avec son ventre, utilise les remous et aborde ses consommateurs par le travers, la cafetière fumante. Comme une bacchante cuivrée s'accroche à lui, le prend à la taille, l'invite à la valse, il dépose son plateau, plisse une paupière et tourne tout d'une pièce, la nuque raide, en soulevant les coins de son tablier. Son crâne chauve et sa vieille face couperosée promènent je ne sais quelle bonhomie tempérée au milieu de cette exaltation tropicale.

Mais l'heure se précipite, la chaleur monte, et l'odeur.

Alcide a disparu depuis longtemps, absorbé par toute cette chair noire. L'orchestre titube, recherche avec des contorsions farouches une mélodie rétive qui hurle, échappe aux secousses d'un rythme toujours plus saccadé. Et devant l'orchestre qu'il stimule, un récitant égaré, hirsute, étire sa bouche, défigure son masque projette sa mimique, semble traduire quelque frénésie secrète et collective qui fait osciller la salle entière entre la bestialité et l'extase.

Minuit. Le couvercle du piano s'est rabattu d'un claquement. Silence. Les danseurs se sont arrêtés. Ils épongent leur cou, leurs tempes, leurs oreilles. Le récitant s'est interrompu, la bouche ouverte, en retard d'une mesure. Une fille exaltée bondit sur la scène, s'agenouille devant l'homme-clarinette, supplie, réclame un charleston supplémentaire et deux sergents de la coloniale encore fascinés balancent un regard trouble.

Il faut dix secondes pour que l'ivresse se dissipe et que la réalité du lieu s'infiltre dans les paupières. Dix secondes pour que le boxeur regagne sa place, décroche son chapeau et sombre dans un pardessus rose; vingt secondes pour que le clerc de notaire discipline ses moites ondulations et retrouve son cache-col; une demi-minute pour que deux femmes que la haine fascine éteignent leur regard fauve.

Puis la salle se vide lentement sous l'oeil de l'agent. Tous ces visages noirs s'évanouissent dans la nuit noire, obéissants, disciplinés, respectueux. La rue les canalise, le froid les étouffe. Ils grelottent comme jadis sur le bateau approchant du golfe de Gascogne. La vie les reprend un à un, les isolera demain sur le trottoir, au bureau, dans la cuisine, à l'étude. Jusqu'au samedi suivant où, rassemblés de nouveau, intolérants et fétichistes, ils retrouveront la Martinique et la Guadeloupe dans un petit café de la rue Blomet.

Une grande salle rectangulaire peinte en vert, avec une scène pour les musiciens, un parquet pour les danseurs, une galerie pour les curieux. Neuf heures. Le piano cause avec la clarinette et le violoncelle allume son cigare au feu du banjo. Le marbre des tables est encore vierge. Accoudé à la rampe, un spectateur venu trop tôt somnole.

Mais c'est un bal qui ne ressemble pas à tous les bals.

Attendez.

Une femme entre, puis une autre, puis un couple. Et voici d'autres femmes, d'autres couples, encore d'autres. Manteaux corrects, chapeaux discrets, feutres et pardessus. En dix minutes, tout un public mat, rassemblé là, semble conspirer.

Le patron vient de donner un coup de pouce aux trois commutateurs. Flots de lumière. Et tous les visages s'éteignent. Question de peau. Les yeux seuls luisent, montés à rotule. Aussitôt les quatre musiciens magnifiquement encaustiqués répondent au signal. Deux grosses lèvres sucent le bec d'une clarinette, deux mains empoignent le sapin verni du violoncelle, dix doigts cendrés s'accrochent aux cheveux du banjo et deux paumes décolorées plaquent les premiers accords.

En avant !

Il faut regarder de haut, pour bien voir.

Beaucoup de bonnes extasiées, en jersey de soie et souliers clairs; un quartier-maître en vareuse tourne autour de sa manche barrée d'une double sardine d'or; un boxeur à nuque énorme, au front plat, sanglé dans un veston aubergine, fait face à une nourrice de la vieille époque, coiffée du madras avec fichu bariolé et jupe à plis; un clerc en jaquette bordée, ajuste ses lunettes d'écaille. Il y a aussi quelques étudiants cérémonieux, sombres, très sombres, et puis toute une humanité indéfinie.

En vingt minutes, la cohue.

Mais une cohue ordonnée, sage et pas vulgaire. La lumière du lustre, qui tombe à pic sur les fronts, fait luire les nez épanouis, avive la doublure des lèvres, hérisse les mâchoires de dents éclatantes. Elle s'amortit sur la housse crépue de tous ces jeunes crânes, solidement doublés d'astrakan.

Les femmes, vues de haut, animent ce parquet ténébreux de teintes étranges, rarement indiscrètes. Le bleu sur la gorge sombre, s'argente, a des reflets de cendre froide, le rouge s'humanise, le vert s'étiole. C'est à cause de la peau couleur de terre, qui mange les tons et place un peu partout ses touches de bitume. Pourtant un feutre vif broché de strass rutile, lance un appel criard, sauvage et bref. Avertissement. Le tableau change, ou bien on l'a mal vu.

Voici deux corps accrochés l'un à l'autre. L'homme, un géant, balance le torse et se dandine, les yeux baissés. La femme lui a posé les deux bras sur les épaules et laisse ses mains pendre. Ils dansent ainsi lourdement, sérieusement. Le clerc en jaquette sépare un couple de jeunes filles, tire l'une par le poignet, l'entraîne et rit en découvrant une formidable denture. Deux femelles qu'une étreinte noue se frôlent en cadence, puis se rejettent, l'oeil mauvais. Leurs flancs tressaillent, leur buste se cambre, leur croupe s'insurge. Un cavalier seul se disloque, genoux rentrés, pieds pivotants, coudes écartés. Le matelot a dégrafé sa vareuse et mâchonne un cigare en tressautant, comme un mannequin épileptique. Et tous virent, tournent, bouillonnent. De la galerie, en guirlande, des masques hypnotisés regardent.

Alcide et son plateau avancent. Ce vieux garçon de café traîne sans hâte ses souliers plats, gouverne avec son ventre, utilise les remous et aborde ses consommateurs par le travers, la cafetière fumante. Comme une bacchante cuivrée s'accroche à lui, le prend à la taille, l'invite à la valse, il dépose son plateau, plisse une paupière et tourne tout d'une pièce, la nuque raide, en soulevant les coins de son tablier. Son crâne chauve et sa vieille face couperosée promènent je ne sais quelle bonhomie tempérée au milieu de cette exaltation tropicale.

Mais l'heure se précipite, la chaleur monte, et l'odeur.

Alcide a disparu depuis longtemps, absorbé par toute cette chair noire. L'orchestre titube, recherche avec des contorsions farouches une mélodie rétive qui hurle, échappe aux secousses d'un rythme toujours plus saccadé. Et devant l'orchestre qu'il stimule, un récitant égaré, hirsute, étire sa bouche, défigure son masque projette sa mimique, semble traduire quelque frénésie secrète et collective qui fait osciller la salle entière entre la bestialité et l'extase.

Minuit. Le couvercle du piano s'est rabattu d'un claquement. Silence. Les danseurs se sont arrêtés. Ils épongent leur cou, leurs tempes, leurs oreilles. Le récitant s'est interrompu, la bouche ouverte, en retard d'une mesure. Une fille exaltée bondit sur la scène, s'agenouille devant l'homme-clarinette, supplie, réclame un charleston supplémentaire et deux sergents de la coloniale encore fascinés balancent un regard trouble.

Il faut dix secondes pour que l'ivresse se dissipe et que la réalité du lieu s'infiltre dans les paupières. Dix secondes pour que le boxeur regagne sa place, décroche son chapeau et sombre dans un pardessus rose; vingt secondes pour que le clerc de notaire discipline ses moites ondulations et retrouve son cache-col; une demi-minute pour que deux femmes que la haine fascine éteignent leur regard fauve.

Puis la salle se vide lentement sous l'oeil de l'agent. Tous ces visages noirs s'évanouissent dans la nuit noire, obéissants, disciplinés, respectueux. La rue les canalise, le froid les étouffe. Ils grelottent comme jadis sur le bateau approchant du golfe de Gascogne. La vie les reprend un à un, les isolera demain sur le trottoir, au bureau, dans la cuisine, à l'étude. Jusqu'au samedi suivant où, rassemblés de nouveau, intolérants et fétichistes, ils retrouveront la Martinique et la Guadeloupe dans un petit café de la rue Blomet.

Georges Le Fèvre - Le bal noir de la rue Blomet (Le Journal, 7 janvier 1928)

Source : Gallica

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Ouachte! Il savait écrire le gars Le Fèvre.

André Warnod - La croisière noire. De la rue Blomet au Quai de Bercy (Comoedia, 10 avril 1930)

André Warnod - La croisière noire. De la rue Blomet au Quai de Bercy (Comoedia, 10 avril 1930)

DleFurtif a écrit:Ouachte! Il savait écrire le gars Le Fèvre.

C'était un temps où le journalisme n'était pas citoyen ! Kessel chez Détective, Colette au Petit Parisien, etc...

Et v'la un billet un tantinet nostalgique d'André Warnod. En avril 1930, on regrettait déjà l'authenticité du Bal Nègre de la rue Blomet !

André Warnod - La croisière noire. De la rue Blomet au Quai de Bercy

Le bal nègre est à la mode. Quand un parent de province débarque chez vous à l'improviste, avide de connaître les beautés et les curiosités de la capitale, ce n'est plus ni à Notre-Dame, ni au Trocadéro, ni au Louvre qu'il faut le conduire. Le Parisien perd ainsi la dernière chance qu'il avait de visiter enfin ces monuments, mais il en est ainsi. C'est au bal nègre qu'il faut mener le nouveau venu.

Pendant longtemps, il n'y eut qu'un seul bal nègre : celui de la rue Blomet. Nous l'avons connu alors qu'il n'était fréquenté que par des noirs pur sang et pour y être admis il fallait être accompagné d'un personnage de couleur. Les modèles de Pascin nous avaient alors servi de truchement. La mode s'en mêla et il y a juste deux ans Paul Morand, Carco, André Salmon, Kisling, Zadkine André Gide, tout Montparnasse, tout Paris, les échotiers, les chroniqueurs s'y donnaient rendez- vous. Pour être à la page il fallait danser la beguine au son de la clarinette et de la boîte à clous.

Malgré l'envahissement des blancs dont les intentions, surtout depuis l'affaire Weiler, n'étaient pas très pures, malgré les voitures alignées à la porte, le bal de la rue Blomet est resté un vrai bal Doudou. C'est miraculeux que la clientèle de la première heure soit restée fidèle, on y voit toujours des sous-officiers de la coloniale, des petits employés, des commis, des femmes de chambre, la cuisinière d'Hélène Perdriat et son madras, des filles, des noirs de toutes les catégories, des noirs de la rue, de la vie courante.

C'est cette clientèle-là que n'ont pas su attirer les autres bals nègres.

Car il y a d'autres bals nègres. Mais ceux-là on les sent fabriqués de toutes pièces à l'usage des touristes et des voyeurs.

Il y en a un sur la Butte Montmartre, rue du Ruisseau. Il y en a un quai de Bercy qui se tient, dans une grande salle dont l'entrée est décorée de pittoresques et romantiques rochers. Les orchestres y sont excellents et les noirs y dansent la beguine. Mais ce n'est pas la même chose. Le cœur n'y est pas. On attend le client, on ne s'amuse pas entre soi. On ne reprend pas en choeur le refrain de Pomme Cannelle ou de Monsieur Satan.

Alors, n'est-ce pas? cela n'a pas un très grand intérêt et le touriste déçu se dit : « Tout de même, ces Parisiens, ils ont une drôle de façon de s'amuser ! »

André Warnod - La croisière noire. De la rue Blomet au Quai de Bercy (Comoedia, 10 avril 1930)Pendant longtemps, il n'y eut qu'un seul bal nègre : celui de la rue Blomet. Nous l'avons connu alors qu'il n'était fréquenté que par des noirs pur sang et pour y être admis il fallait être accompagné d'un personnage de couleur. Les modèles de Pascin nous avaient alors servi de truchement. La mode s'en mêla et il y a juste deux ans Paul Morand, Carco, André Salmon, Kisling, Zadkine André Gide, tout Montparnasse, tout Paris, les échotiers, les chroniqueurs s'y donnaient rendez- vous. Pour être à la page il fallait danser la beguine au son de la clarinette et de la boîte à clous.

Malgré l'envahissement des blancs dont les intentions, surtout depuis l'affaire Weiler, n'étaient pas très pures, malgré les voitures alignées à la porte, le bal de la rue Blomet est resté un vrai bal Doudou. C'est miraculeux que la clientèle de la première heure soit restée fidèle, on y voit toujours des sous-officiers de la coloniale, des petits employés, des commis, des femmes de chambre, la cuisinière d'Hélène Perdriat et son madras, des filles, des noirs de toutes les catégories, des noirs de la rue, de la vie courante.

C'est cette clientèle-là que n'ont pas su attirer les autres bals nègres.

Car il y a d'autres bals nègres. Mais ceux-là on les sent fabriqués de toutes pièces à l'usage des touristes et des voyeurs.

Il y en a un sur la Butte Montmartre, rue du Ruisseau. Il y en a un quai de Bercy qui se tient, dans une grande salle dont l'entrée est décorée de pittoresques et romantiques rochers. Les orchestres y sont excellents et les noirs y dansent la beguine. Mais ce n'est pas la même chose. Le cœur n'y est pas. On attend le client, on ne s'amuse pas entre soi. On ne reprend pas en choeur le refrain de Pomme Cannelle ou de Monsieur Satan.

Alors, n'est-ce pas? cela n'a pas un très grand intérêt et le touriste déçu se dit : « Tout de même, ces Parisiens, ils ont une drôle de façon de s'amuser ! »

Source : Gallica

Ralph Soupault - Les colonies inconnues. La Croisière noire en plein Montmartre

Ralph Soupault - Les colonies inconnues. La Croisière noire en plein Montmartre

Écrire ce genre d'article aujourd'hui provoquerait l'indignation des ligues de vertu et pourrait mener directement en correctionnelle. Reconnaissons à Ralph Soupault le sens de la formule assassine, comme par exemple :

"ils se sont contentés de se faire danseurs mondains et, tout en glissant sur le rythme lent d'un tango, ils soulagent les vieilles morues extasiées des perlouses magnifiques dont elles ornent leur cou défaillant (...)"

En octobre 1931, Ralph Soupault considère le Bal Nègre de la rue Blomet comme un piège à touristes ou un repère de mondains.

Ralph Soupault - Les colonies inconnues. La Croisière noire en plein Montmartre (Comoedia, 4 octobre 1931)

Illustrations de Ralph Soupault.

Source : Gallica

"ils se sont contentés de se faire danseurs mondains et, tout en glissant sur le rythme lent d'un tango, ils soulagent les vieilles morues extasiées des perlouses magnifiques dont elles ornent leur cou défaillant (...)"

En octobre 1931, Ralph Soupault considère le Bal Nègre de la rue Blomet comme un piège à touristes ou un repère de mondains.

Ralph Soupault - Les colonies inconnues. La Croisière noire en plein Montmartre (Comoedia, 4 octobre 1931)

Et maintenant, laissons la banlieue et centrons à Paris. Car à Paris même les colonies existent, variées. Du reste, en peu de temps, nous allons pénétrer au cœur même de l'Afrique la plus noire et des Amériques de couleur.

Autrefois, lorsque le négrier cherchait les sujets qu'il vendait ensuite au marché des esclaves, il lui fallait entreprendre de longs voyages, fréter un bateau, contourner des côtes, pénétrer par les fleuves dans des pays difficiles où l'aventure présentait les plus grands dangers.

Aujourd'hui, le négrier a disparu. On n'utilise plus les nègres comme esclaves, mais comme nous sommes devenus, nous, les blancs, les esclaves de la musique nègre, nous avons toujours le plus grand besoin d'eux. S'il fallait au tenancier de bar ou de dancing s'embarquer pour aller chercher au loin le négro authentique nécessaire pour tenir avec chic le jazz, la trompette bouchée, le trombone ou le saxo, nul doute que nous n'en verrions guère en France ou que les rares établissements munis de ces « rara avis » seraient obligés de vendre la limonade à des prix prohibitifs, aventure dangereuse pour nos modernes négriers par un temps de crise aussi prononcée.

Aussi ne va-t-on pas si loin. Pour trouver un nègre, en 1931, et cela depuis quelques années, on prend tout simplement le Nord-Sud et l'on descend à Saint-Georges ou à Pigalle. Car, c'est entre ces deux stations, qui délimitent du reste ce flanc très « négrifié » de la Butte, que s'étend la colonie couleur d'ébène. Dans tous les cafés, les bureaux de tabac, les bars, rue Fontaine, rue Pigalle et même rue Notre-Dame- de-Lorette, se réunissent tous les saxos, les jazz, les altos, les ténors et les barytons et les sopranos légères qui donnent aux soirs de Montmartre ou de Montparnasse cet attrait noir qui a remplacé depuis quelques années l'attrait slave de nos anciennes boîtes de nuit.

Tous les après-midis, les natifs du Sénégal, du Soudan, des Antilles, de la Martinique ou de la Guadeloupe, du Mexique ou de la Caroline du Sud s'attablent par groupes devant les guéridons chargés des boissons sucrées que réclament leurs goûts particuliers.

Dans les langues les plus chantantes, ils se racontent, les uns les autres, les aventures de la nuit précédente dans telle ou telle boîte, les incidents cocasses survenus, leurs propres exploits dès l'instant où ceux-ci peuvent les faire un tant soit peu briller aux yeux de leurs congénères.

Ce sont tous de beaux garçons, tirés à quatre épingles, le cheveu dru et crépu lissé par la gomina, le torse avantageusement bombé, cintrés à la taille pour faire ressortir leurs charmes physiques, le petit gilet recherché, largement échancré sur des chemises de soie rose ou vert pâle, ou blanche rayée de mille petits traits fins, la cravate bien faite par des doigts experts et décorée de la perle fine. Le pantalon est large, très large même, cassant sur la chaussure à 10 ou 15 louis, au talon assez haut, au cou-de-pied bien cambré. Les mains soignées, les ongles bien faits s'ornent toutes de bagues étincelantes aux diamants bien taillés. Ce sont des « coloured gentlemen » pour qui la vie se borne à peu de choses : jouer et aimer.

Car c'est en jouant de leurs instruments de prédilection qu'ils les « tombent » toutes les belles femmes blanches qui fréquentent leurs bars. Et c'est aussi l'une de leurs conversations favorites que la narration quotidienne de leurs conquêtes nocturnes.

Le récit est toujours vrai quant au fond. Seuls, les détails sont ingénieusement amplifiés bien souvent. Ils mènent, là, presque à la porte de leur travail, comme les sidis d'Argenteuil à la porte de leur usine, leur vie complète, se levant à 2 ou 3 heures de l'après-midi, se réunissant pour prendre le café, s'habillant vers 7 ou 8 heures avec des lenteurs de femmes, et employés consciencieux allant remplir ensuite la salle exiguë, mais bien décorée, des lamentations mugissantes de leur musique énamourée.

Et c'est là que les managers, désireux de monter dans quelque endroit nouveau un « jazz-trot » de couleur, ou de remplacer dans un autre jazz existant le trombone ou le saxo défaillant, viennent faire leur choix tout comme autrefois le planteur venait acheter en Louisiane ou en Floride le nègre nécessaire pour cueillir la canne à sucre. Il n'y a qu'une différence, c'est que, pour la location seule d'un saxo on paye aujourd'hui beaucoup plus cher qu'autrefois pour l'achat définitif de toute une famille de couleur.

Il y a aussi une autre catégorie de gentlemen noirs - fréquentant ce quartier. Ce sont les nègres dont les parents furent sans doute autrefois ou récemment pêcheurs de perles et qui durent pour accomplir leur périlleuse mission, se défendre contre les attaques du requin ou de la pieuvre. L'atavisme a conduit certains de leurs descendants à continuer la tradition. Aussi, il y a dans les bars de Montmartre beaucoup de pêcheurs de perles, mais, ceux-ci, plus modernes que leurs ancêtres, ne vont pas disputer cette proie convoitée à des requins : ils se sont contentés de se faire danseurs mondains et, tout en glissant sur le rythme lent d'un tango, ils soulagent les vieilles morues extasiées des perlouses magnifiques dont elles ornent leur cou défaillant ou, moins pressés, ils arrivent à se les faire légalement remettre, s'apparentant alors à un autre poisson au dos strié de raies bleues...

Il y a bien d'autres colonies nègres à Paris. Mais ce sont des colonies pour gens du monde et touristes : le bal de la rue Blomet ou le Rocher de Cancale, ou le bal des Antilles. Mais qui ne connaît ou n'a entendu chanter par des exploitants lyriques les vertus mille fois grossies de ces endroits qui furent pourtant charmants lorsqu'ils étaient inconnus et que la biguine n'y était pas un spectacle pour européens concupiscents mais un simple amusement de famille?

Non, je préfère réellement mes nègres de Montmartre, car, sous leurs allures polies et civilisées, ce sont, à tout prendre, les plus près de leur brousse natale. Et puis, l'on a tellement de fois comparé la région à la Jungle !

Ralph Soupault - Les colonies inconnues. La Croisière noire en plein Montmartre (Comoedia, 4 octobre 1931)Autrefois, lorsque le négrier cherchait les sujets qu'il vendait ensuite au marché des esclaves, il lui fallait entreprendre de longs voyages, fréter un bateau, contourner des côtes, pénétrer par les fleuves dans des pays difficiles où l'aventure présentait les plus grands dangers.

Aujourd'hui, le négrier a disparu. On n'utilise plus les nègres comme esclaves, mais comme nous sommes devenus, nous, les blancs, les esclaves de la musique nègre, nous avons toujours le plus grand besoin d'eux. S'il fallait au tenancier de bar ou de dancing s'embarquer pour aller chercher au loin le négro authentique nécessaire pour tenir avec chic le jazz, la trompette bouchée, le trombone ou le saxo, nul doute que nous n'en verrions guère en France ou que les rares établissements munis de ces « rara avis » seraient obligés de vendre la limonade à des prix prohibitifs, aventure dangereuse pour nos modernes négriers par un temps de crise aussi prononcée.

Aussi ne va-t-on pas si loin. Pour trouver un nègre, en 1931, et cela depuis quelques années, on prend tout simplement le Nord-Sud et l'on descend à Saint-Georges ou à Pigalle. Car, c'est entre ces deux stations, qui délimitent du reste ce flanc très « négrifié » de la Butte, que s'étend la colonie couleur d'ébène. Dans tous les cafés, les bureaux de tabac, les bars, rue Fontaine, rue Pigalle et même rue Notre-Dame- de-Lorette, se réunissent tous les saxos, les jazz, les altos, les ténors et les barytons et les sopranos légères qui donnent aux soirs de Montmartre ou de Montparnasse cet attrait noir qui a remplacé depuis quelques années l'attrait slave de nos anciennes boîtes de nuit.

Tous les après-midis, les natifs du Sénégal, du Soudan, des Antilles, de la Martinique ou de la Guadeloupe, du Mexique ou de la Caroline du Sud s'attablent par groupes devant les guéridons chargés des boissons sucrées que réclament leurs goûts particuliers.

Dans les langues les plus chantantes, ils se racontent, les uns les autres, les aventures de la nuit précédente dans telle ou telle boîte, les incidents cocasses survenus, leurs propres exploits dès l'instant où ceux-ci peuvent les faire un tant soit peu briller aux yeux de leurs congénères.

Ce sont tous de beaux garçons, tirés à quatre épingles, le cheveu dru et crépu lissé par la gomina, le torse avantageusement bombé, cintrés à la taille pour faire ressortir leurs charmes physiques, le petit gilet recherché, largement échancré sur des chemises de soie rose ou vert pâle, ou blanche rayée de mille petits traits fins, la cravate bien faite par des doigts experts et décorée de la perle fine. Le pantalon est large, très large même, cassant sur la chaussure à 10 ou 15 louis, au talon assez haut, au cou-de-pied bien cambré. Les mains soignées, les ongles bien faits s'ornent toutes de bagues étincelantes aux diamants bien taillés. Ce sont des « coloured gentlemen » pour qui la vie se borne à peu de choses : jouer et aimer.

Car c'est en jouant de leurs instruments de prédilection qu'ils les « tombent » toutes les belles femmes blanches qui fréquentent leurs bars. Et c'est aussi l'une de leurs conversations favorites que la narration quotidienne de leurs conquêtes nocturnes.

Le récit est toujours vrai quant au fond. Seuls, les détails sont ingénieusement amplifiés bien souvent. Ils mènent, là, presque à la porte de leur travail, comme les sidis d'Argenteuil à la porte de leur usine, leur vie complète, se levant à 2 ou 3 heures de l'après-midi, se réunissant pour prendre le café, s'habillant vers 7 ou 8 heures avec des lenteurs de femmes, et employés consciencieux allant remplir ensuite la salle exiguë, mais bien décorée, des lamentations mugissantes de leur musique énamourée.

Et c'est là que les managers, désireux de monter dans quelque endroit nouveau un « jazz-trot » de couleur, ou de remplacer dans un autre jazz existant le trombone ou le saxo défaillant, viennent faire leur choix tout comme autrefois le planteur venait acheter en Louisiane ou en Floride le nègre nécessaire pour cueillir la canne à sucre. Il n'y a qu'une différence, c'est que, pour la location seule d'un saxo on paye aujourd'hui beaucoup plus cher qu'autrefois pour l'achat définitif de toute une famille de couleur.

Il y a aussi une autre catégorie de gentlemen noirs - fréquentant ce quartier. Ce sont les nègres dont les parents furent sans doute autrefois ou récemment pêcheurs de perles et qui durent pour accomplir leur périlleuse mission, se défendre contre les attaques du requin ou de la pieuvre. L'atavisme a conduit certains de leurs descendants à continuer la tradition. Aussi, il y a dans les bars de Montmartre beaucoup de pêcheurs de perles, mais, ceux-ci, plus modernes que leurs ancêtres, ne vont pas disputer cette proie convoitée à des requins : ils se sont contentés de se faire danseurs mondains et, tout en glissant sur le rythme lent d'un tango, ils soulagent les vieilles morues extasiées des perlouses magnifiques dont elles ornent leur cou défaillant ou, moins pressés, ils arrivent à se les faire légalement remettre, s'apparentant alors à un autre poisson au dos strié de raies bleues...

Il y a bien d'autres colonies nègres à Paris. Mais ce sont des colonies pour gens du monde et touristes : le bal de la rue Blomet ou le Rocher de Cancale, ou le bal des Antilles. Mais qui ne connaît ou n'a entendu chanter par des exploitants lyriques les vertus mille fois grossies de ces endroits qui furent pourtant charmants lorsqu'ils étaient inconnus et que la biguine n'y était pas un spectacle pour européens concupiscents mais un simple amusement de famille?

Non, je préfère réellement mes nègres de Montmartre, car, sous leurs allures polies et civilisées, ce sont, à tout prendre, les plus près de leur brousse natale. Et puis, l'on a tellement de fois comparé la région à la Jungle !

Illustrations de Ralph Soupault.

Source : Gallica

Simone de Beauvoir fait tapisserie

Simone de Beauvoir fait tapisserie

Peu avant la guerre et la fermeture du Bal Blomet pendant l'Occupation, La Simone à Popaul faisait tapisserie au Bal Nègre

(photo de Robert Doisneau, vers 1950)

Le dimanche soir, on délaissait les amères élégances du scepticisme, on s’exaltait sur la splendide animalité des Noirs de la rue Blomet. J'accompagnai plusieurs fois Olga à ce bal où venaient aussi Sonia et ses amies. J'y rencontrai Marie Girard qui avait peu changé depuis Berlin : elle traînait à Montparnasse et dans les endroits que les gens de Montparnasse fréquentaient. Mous étions des exceptions : à cette époque, très peu de Blanches se mêlaient à la foule noire ; moins encore se risquaient sur la piste : face aux souples Africains, aux Antillais frémissants, leur raideur était affligeante ; si elles tentaient de s’en départir, elles se mettaient à ressembler à des hystériques en transe. Je ne donnais pas dans le snobisme des gens du Flore, je n'imaginais pas que je participais au grand mystère érotique de l'Afrique; mais j'aimais regarder les danseurs; je buvais du punch; le bruit, la fumée, les vapeurs de l’alcool, les rythmes violents de l’orchestre m’engourdissaient ; à travers cette brume je voyais passer de beaux visages heureux. Mon coeur battait un peu plus vite quand explosait le tumulte du quadrille final : dans le déchainement des corps en fête, il me semblait toucher ma propre ardeur à vivre.

Simone de Beauvoir - La Force de l'Âge - 1960(photo de Robert Doisneau, vers 1950)

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Re: Éléments pour servir à la rédaction d'un billet sur le Bal Nègre de la rue Blomet

Toujours les rappels et les réminiscences.

La fin de cette chanson de Boris Vian qui semble un rappel

.

https://www.youtube.com/watch?v=vrPX1yCUTgQ

.

Et surtout la fin, prononcée comme dans un aparté entre gens du monde.

"Ce qui est assez parisien "